Nach dem Sturz Benito Mussolinis im Herbst 1943 gelangen auch italienische Militärinternierte aus Kriegsgefangenenlagern des Deutschen Reiches in die Fabrik, die in der Behandlung und Versorgung den sowjetischen Kriegsgefangenen gleichgestellt werden. Das Volkswagenwerk rekrutiert seit dem Frühjahr 1943 auch Franzosen und niederländische Studenten, die als Kriegsgefangene oder Zivilarbeiter durch Zwangsmaßnahmen zur Arbeit verpflichtet werden. Im Hinblick auf Entlohnung, Versorgung und Unterbringung sind die aus den westlichen Gebieten stammenden Zivilarbeiter entsprechend der nationalsozialistischen Rassenideologie unter den ausländischen Arbeitern privilegiert. Sie übernehmen aufgrund ihrer Sprachkenntnisse und technischen Qualifikationen Schlüsselaufgaben unter dem deutschen Leitungspersonal.

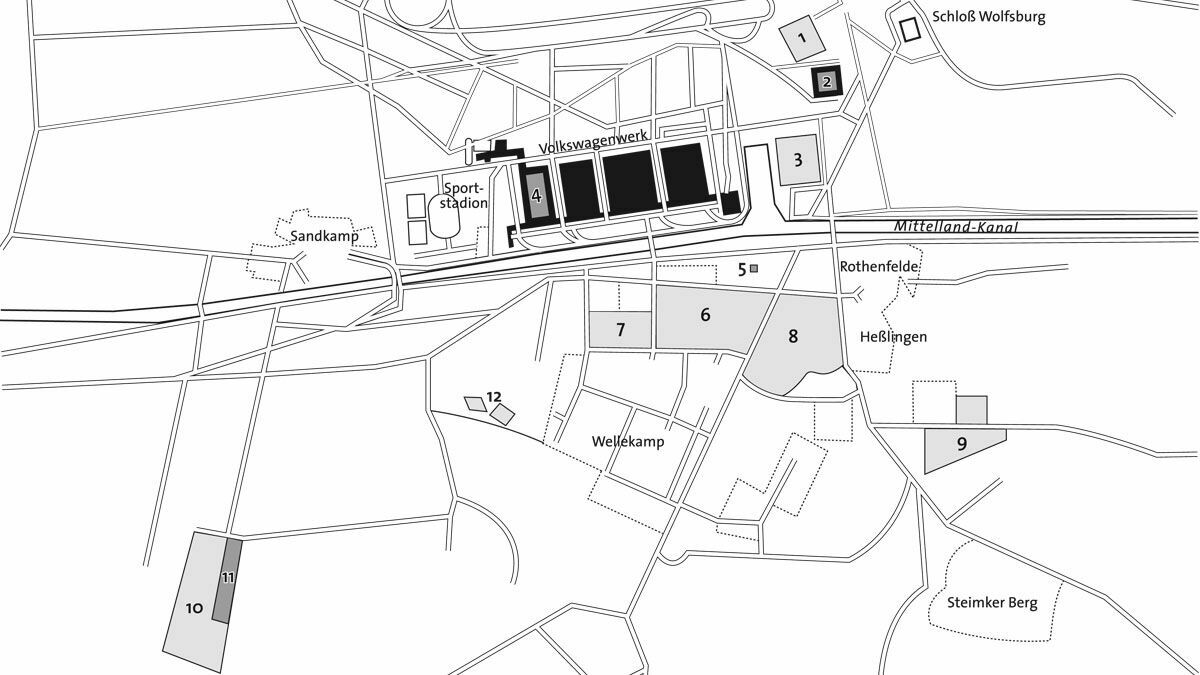

11 334 Personen aus unterschiedlichen Herkunftsländern bildeten am 30. April 1944 unter den 17 365 Beschäftigten die Mehrheit der Gesamtbelegschaft. Während des Zweiten Weltkriegs leisten etwa 20 000 Menschen Zwangsarbeit bei der damaligen Volkswagenwerk GmbH. Unter ihnen sind auch rund 5 000 KZ-Häftlinge.

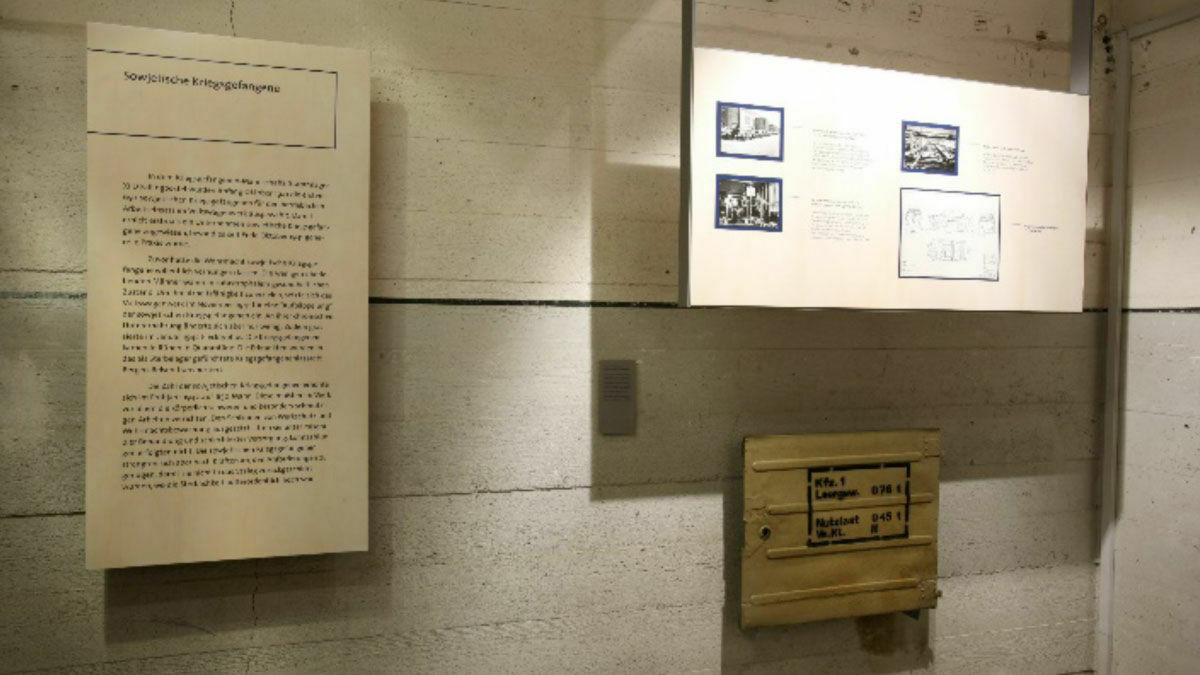

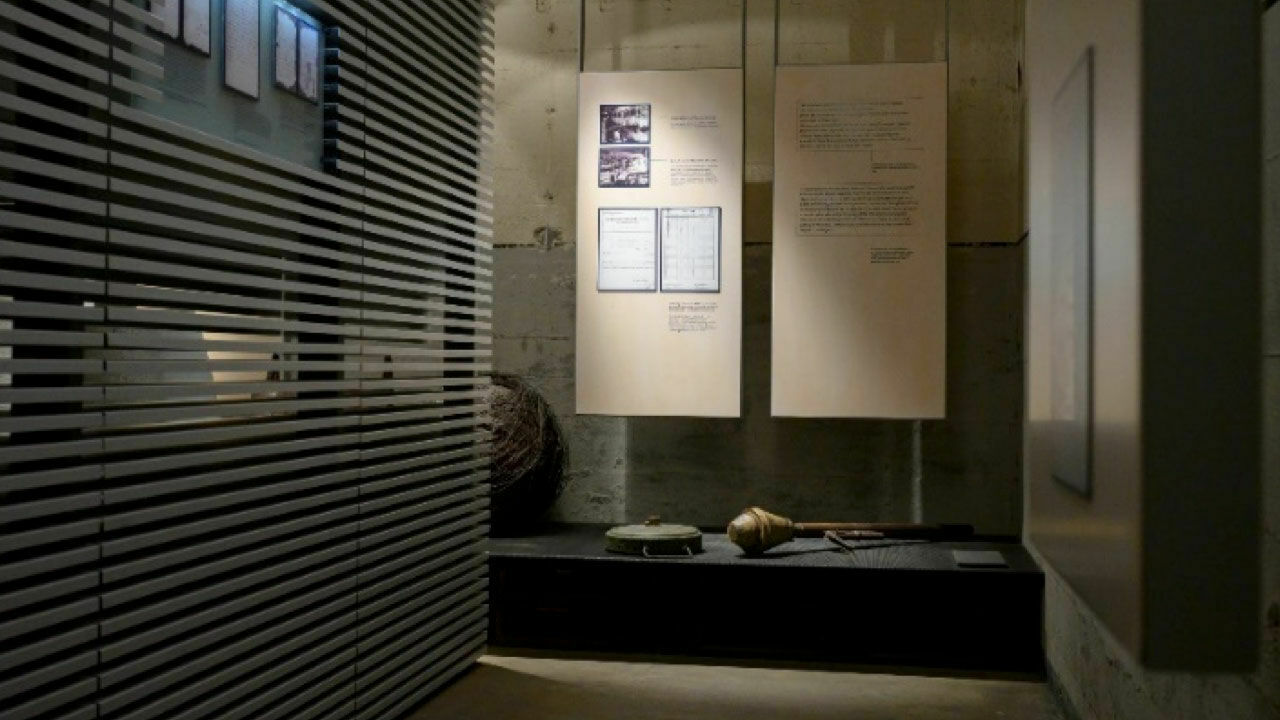

Die NS-Diktatur wirkt über die Gestapo weit in den Betrieb hinein. Der betriebseigene Werkschutz ist das wichtigste Instrument zur Überwachung und Strafausübung. Posten und Patrouillen kontrollieren nicht nur das Werksgelände, sondern auch die Lager und die Umgebung der Stadt, um Unangepasstheit, vermeintliche Sabotage oder Arbeitsverweigerung zu ahnden. Der Katalog an Straf- und Willkürmaßnahmen ist lang: Körperliche Züchtigungen oder Essensentzug gehören ebenso dazu wie die Einweisungen in das nahe dem Werksgelände gelegene Straflager 18 oder das gefürchtete Arbeitserziehungslager 21 bei Salzgitter.